1. 脳腫瘍 Brain Tumor

病態

腫瘍とは本来体を構成する細胞が本来の機能を失って無制限に増殖する状態を指し,多くの場合は腫瘍の塊を形成して発育増大します.

「良性」と「悪性」

腫瘍の「良性」「悪性」とは腫瘍の増殖能,周囲の組織に対する浸潤傾向,遠隔臓器への転移能の有無により決まり,増殖のスピードが速く,周囲組織への浸潤的発育や遠隔臓器への転移をするような性格の場合,比較的短期間で致命的な状態になり「悪性」ということになります.

脳腫瘍における「良性」と「悪性」

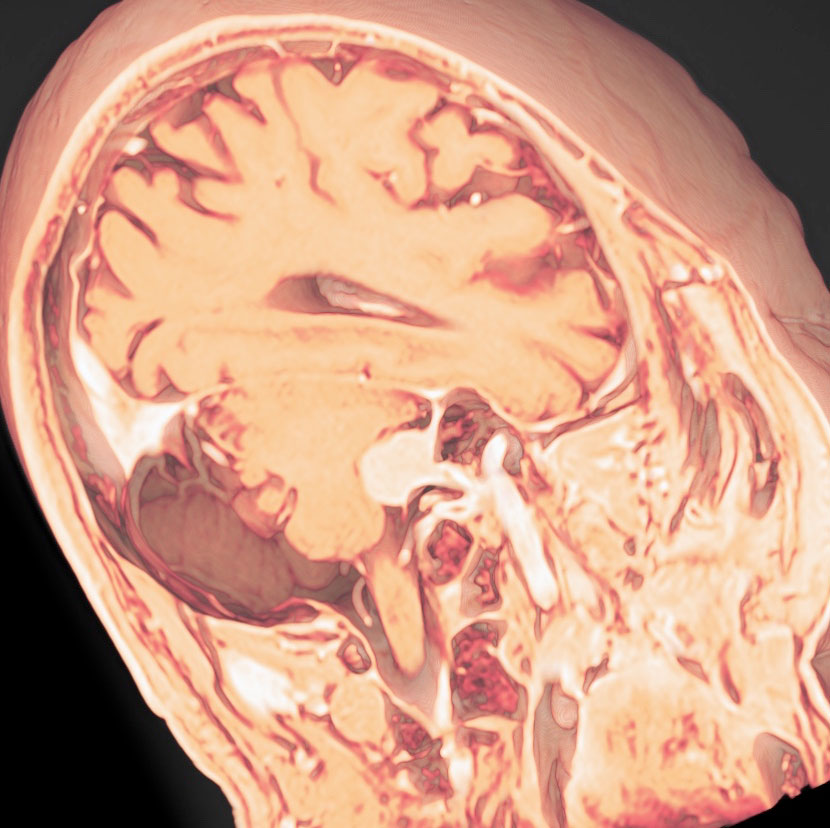

頭蓋内には中枢神経系の脳組織以外に,脳を包み込んで保護する硬膜や神経を包み込む神経鞘といった,中枢神経系以外の組織も多く存在します.

頭蓋内に発生する腫瘍はすべて「脳腫瘍」と呼びますが, 脳腫瘍の良性・悪性の区分は主に腫瘍が発生した組織が脳組織そのものから発生した場合,周囲への浸潤傾向が強く「悪性」となり,脳組織以外の硬膜や神経鞘などの支持組織から発生した場合,浸潤傾向は少なく「良性」となります.

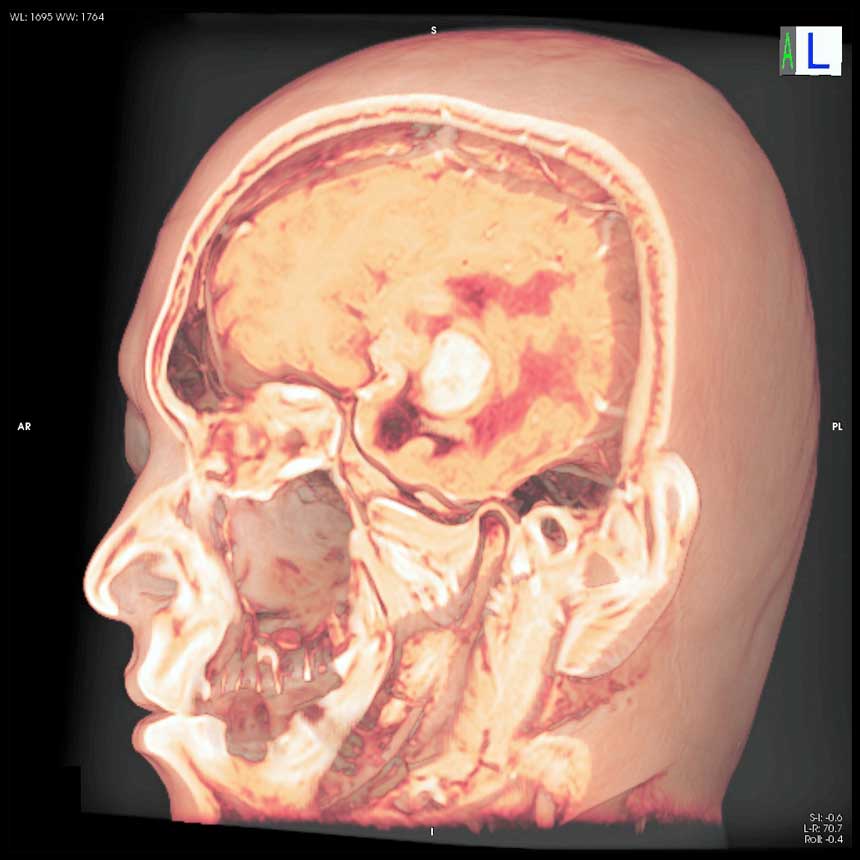

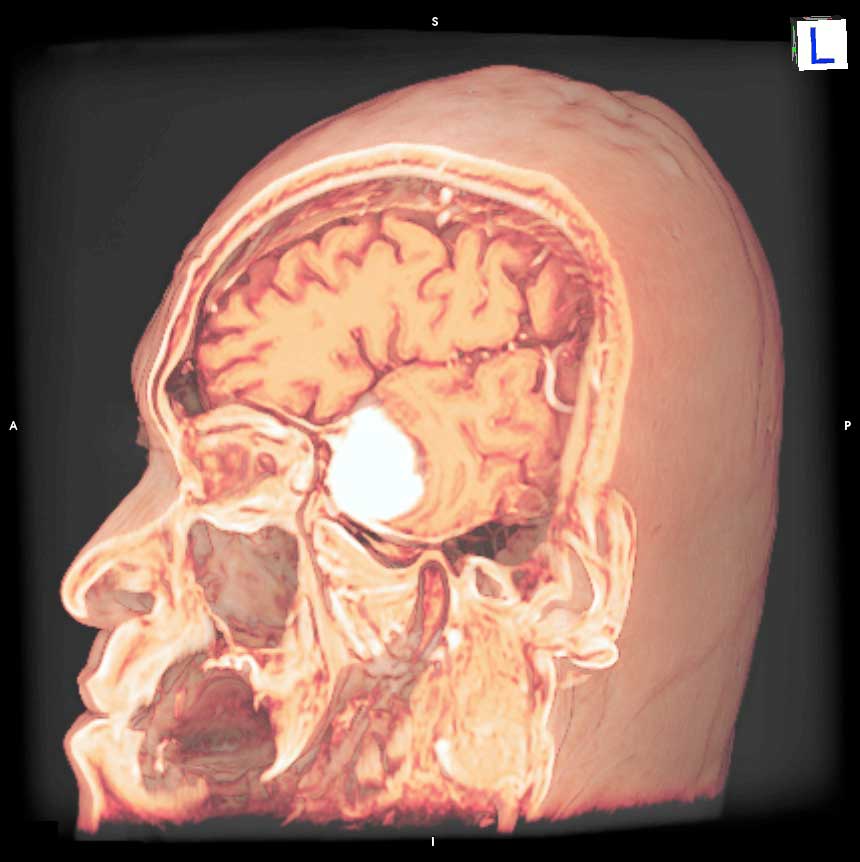

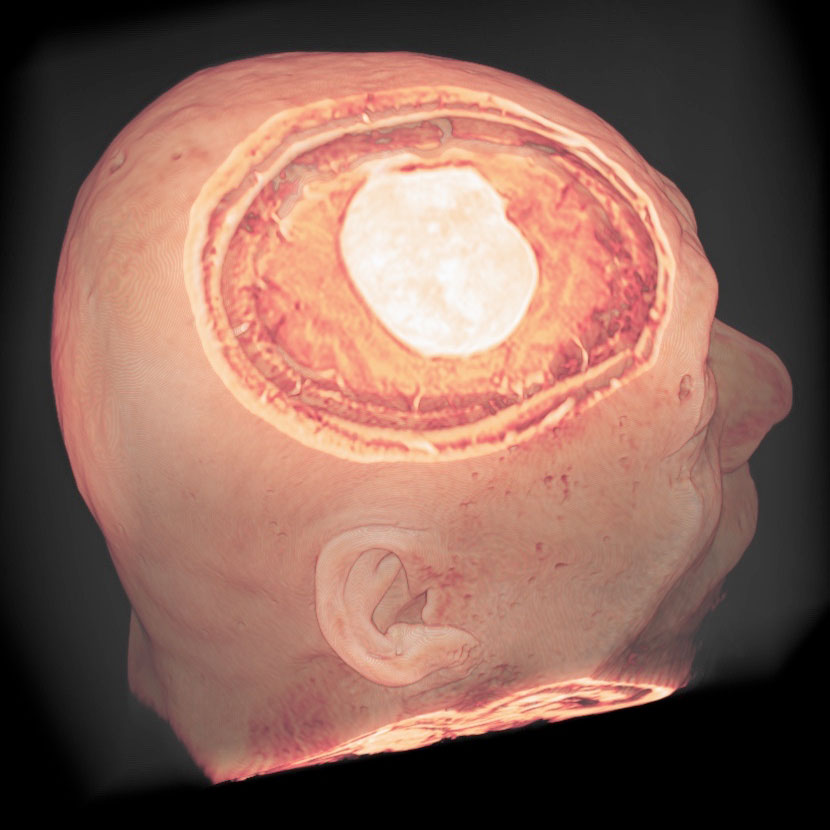

脳腫瘍における「悪性」と「良性」

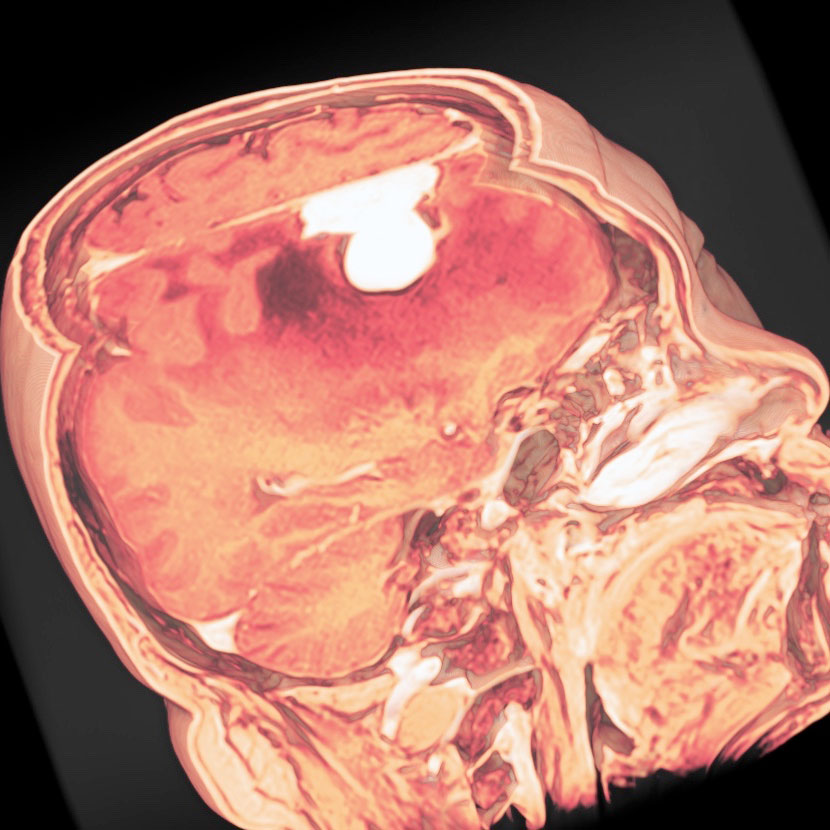

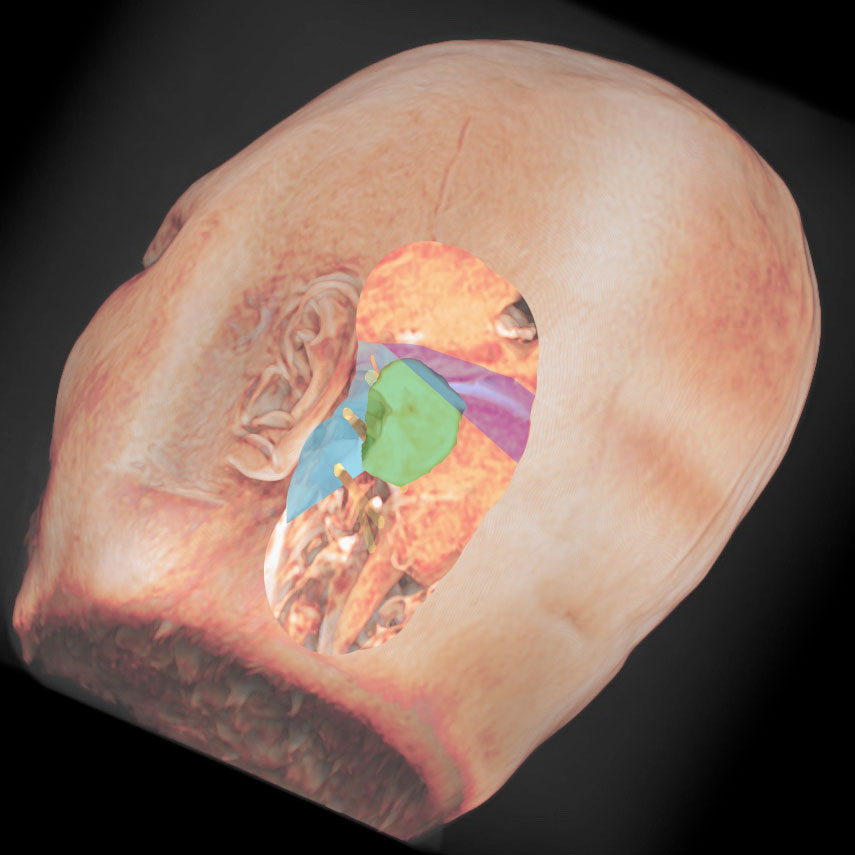

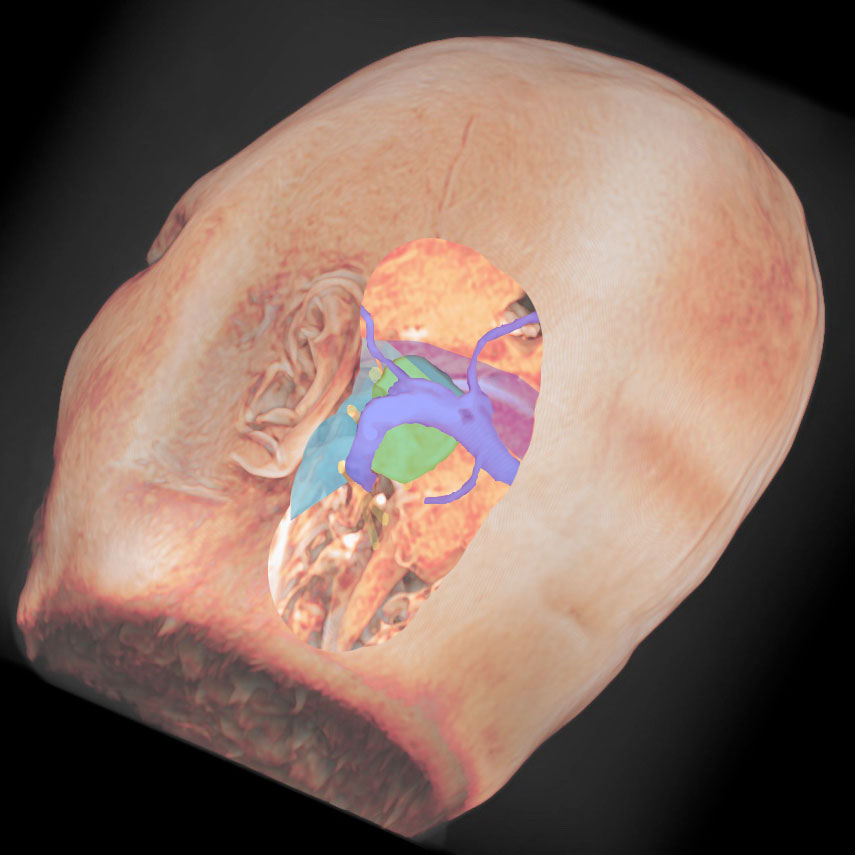

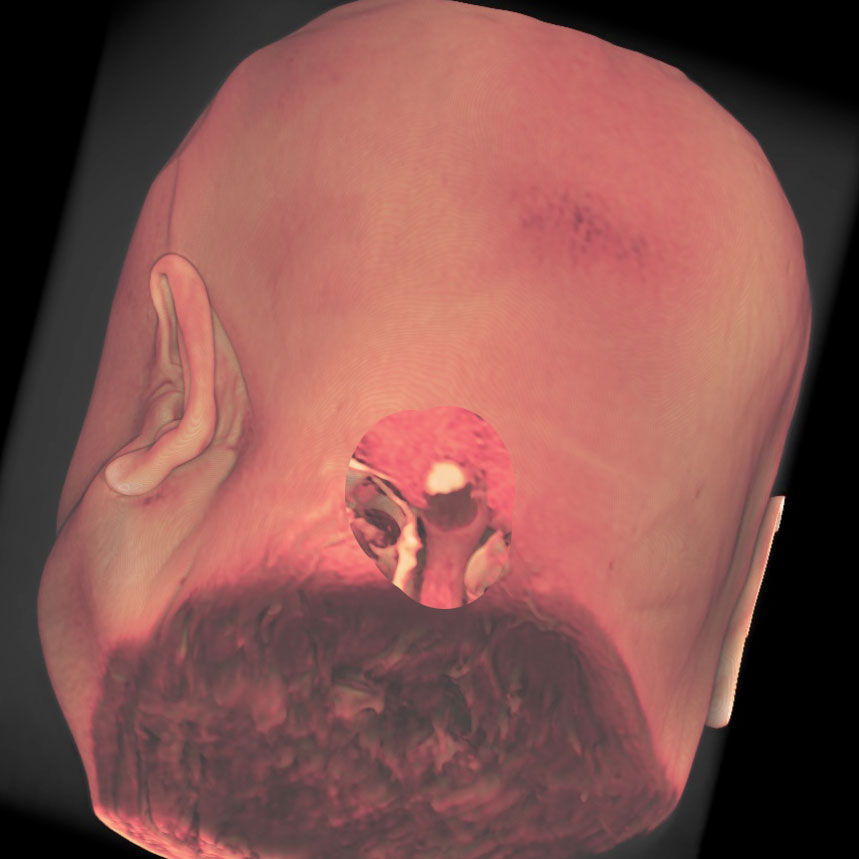

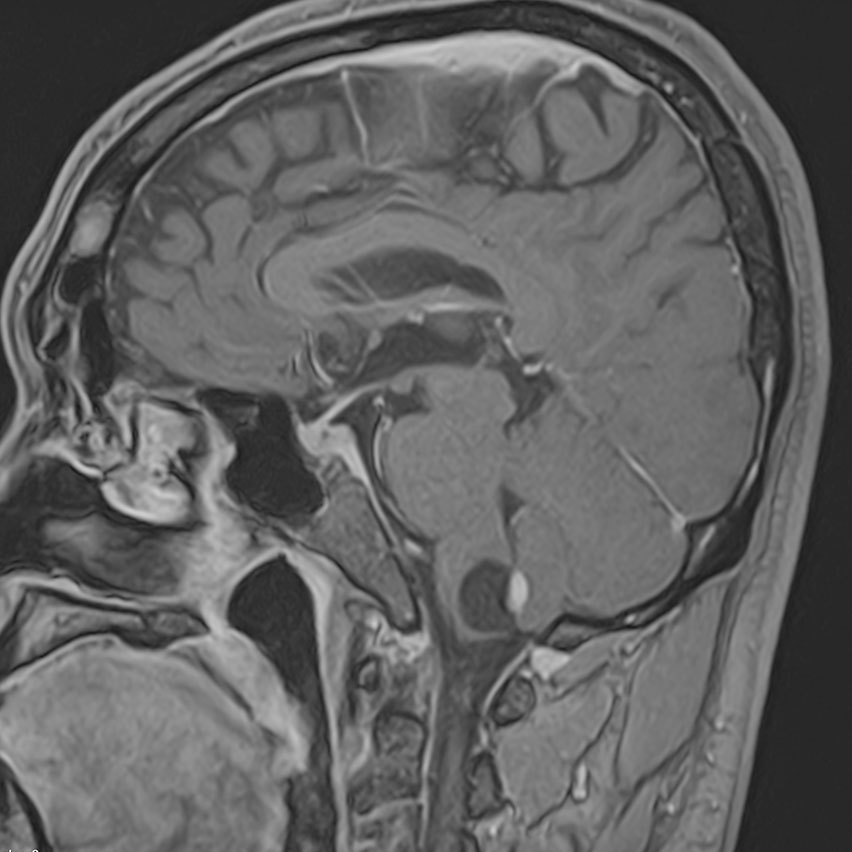

左の症例は左側頭葉から島皮質の内部に位置している.神経膠細胞から発生した神経膠腫と呼ばれる,代表的な悪性腫瘍.

腫瘍は正常脳組織との境界を持たず,周囲を破壊しながら浸潤性に発育・増大している.

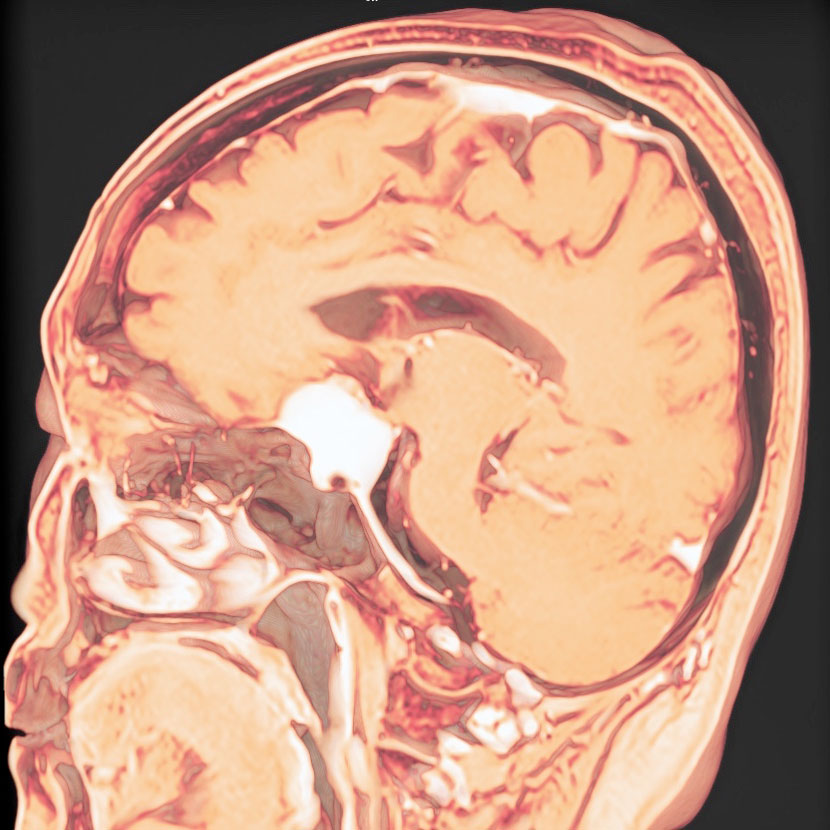

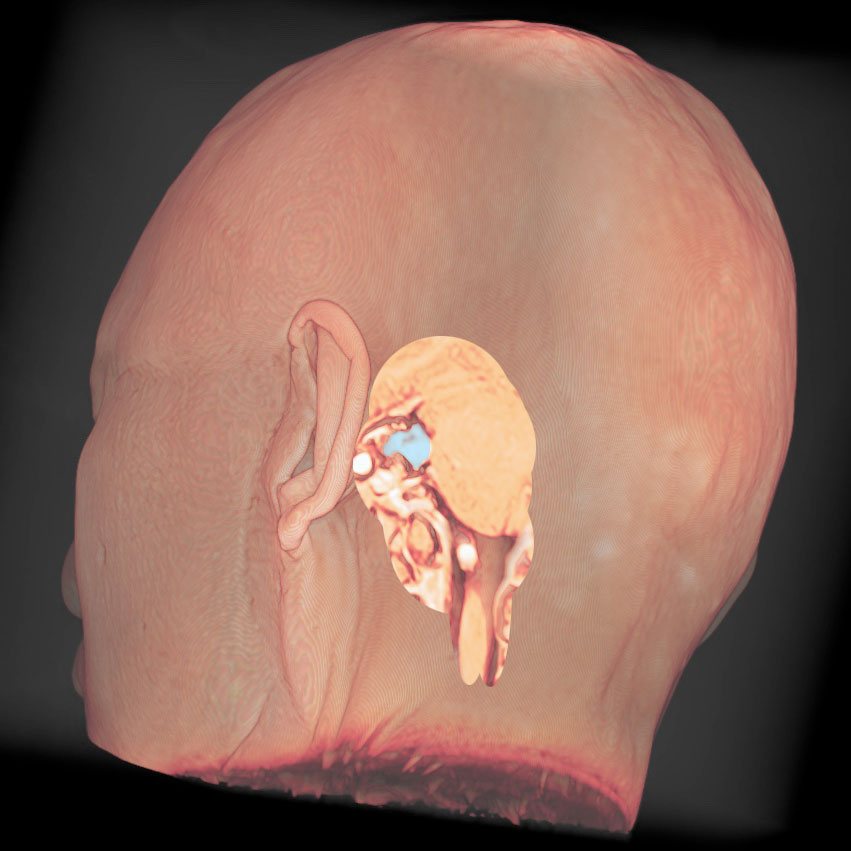

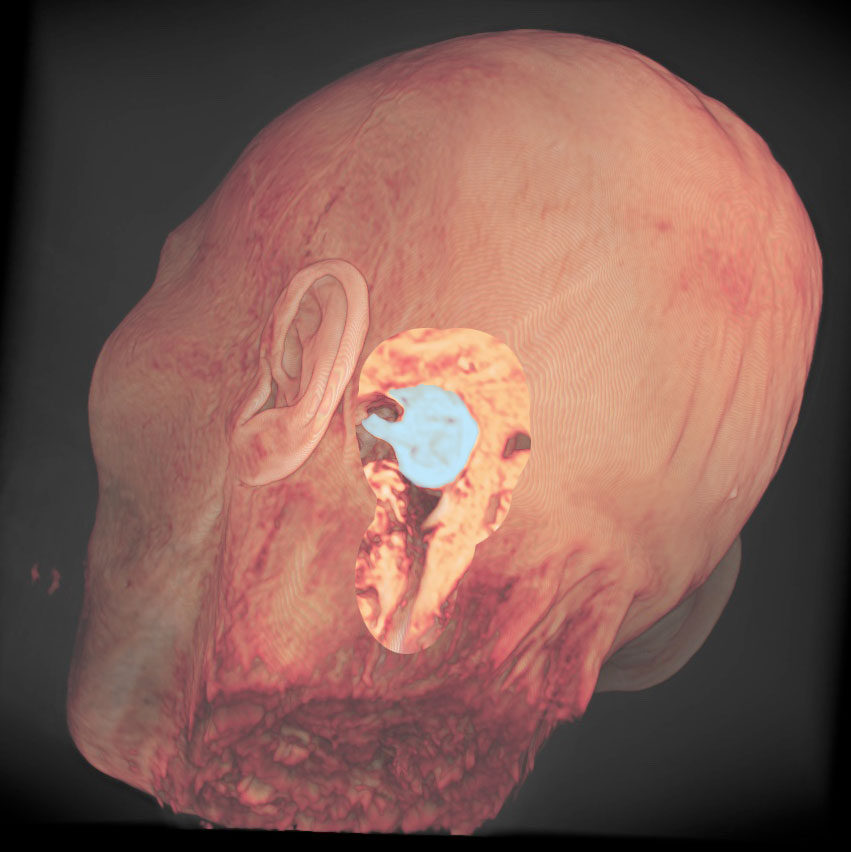

右の症例は前頭葉と側頭葉の境界となるsylvius裂に接し,蝶形骨硬膜から発生した髄膜腫と呼ばれる,代表的な良性腫瘍.

正常脳組織とははっきりとした境界を持ち,左側頭葉は腫瘍の増大とともに圧排され変形している.

ただし,頭蓋内は容積が限られていますので,「良性」といえどもある程度の大きさになると,隣接する中枢神経系組織の機能が低下したり,内圧が高まることによる頭蓋内圧亢進症状を呈して,最終的には意識障害や生命に関わります.

「原発性」と「転移性」

さらに,脳腫瘍は発生した元の組織が頭蓋内を構成するものの場合「原発性脳腫瘍」とよび,頭蓋外(腹部内臓が多い)に発生した悪性腫瘍が転移した場合「転移性脳腫瘍」と呼び区別します.

治療

上述のごとく「良性」「悪性」を区別する目的は,根治的摘出が可能か否かの区別のためです.

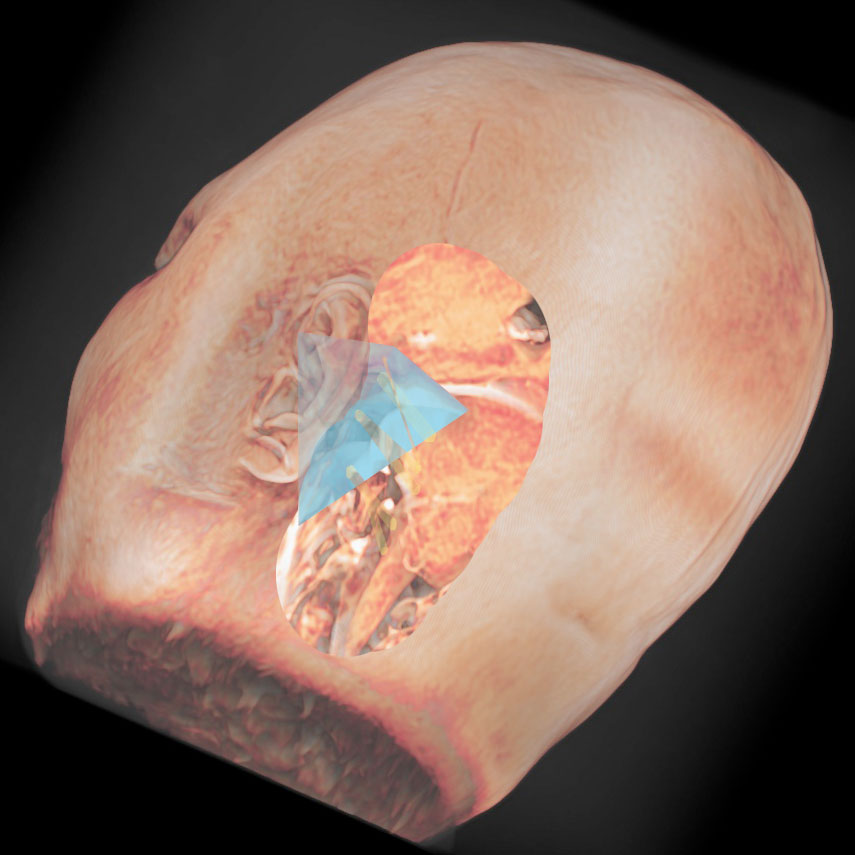

「良性」の場合,腫瘍組織と脳組織は発生が異なりますので,明確に境界されています.腫瘍組織のみを摘出することで治癒せしめることができます.

「悪性」の場合,腫瘍組織と脳組織の発生が同一ですので,はっきりとした境界がありません.腫瘍の摘出とは「腫瘍を含む脳の一部を一緒に切除する」ことです.機能的に重要な部位に存在する腫瘍の場合は切除できず,細胞レベルでは必ず残存しています.

手術のみで治癒は得られず,再発・増大に対する制御のための後療法(放射線・化学療法)と組み合わせて治療をすすめます.

以下では脳神経外科で扱う代表的な原発性脳腫瘍を記載します.各論は一冊の本になってしまう程の膨大なものです.